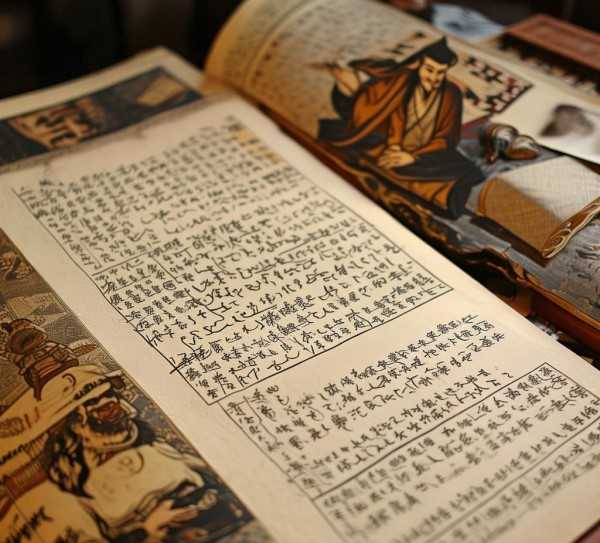

在浩瀚的古代文学长河中,书信这一独特的文学体裁,承载着人们思想的交流,也彰显了其深厚的文化内涵。《答司马谏议书》作为唐代文学巨匠韩愈的传世佳作,以其深邃的哲理和精湛的文采,成为了古代文学交流的典范,本文将深入剖析《答司马谏议书》的原文与翻译,以期让读者更加深入地感受其文学魅力。

需明确“谏议”一词的含义,它指的是对皇帝或官员提出劝谏的人,司马谏议,即司马光,北宋时期著名的政治家、文学家。

以下是《答司马谏议书》的原文:

愈白:谏议司马公,闻公之议,不任惊惶,公之议,以为愈之过也,愈之过,固不待公之议而后知也,然愈闻古之君子,不患人之不知己,患不知人,今公以议论吾过,吾何患?且愈之所行,虽不合时宜,然愈之所志,在明道义而已,道义明,虽不合时宜,亦何伤哉?公以道义为重,而不以时宜为重,愈敢不敬乎?

公言愈之行,以为非仁政,仁政,国之宝也,吾何敢毁之?然愈以为仁政,必自明道始,不明道,则仁政何从出?公谓愈之行,非仁政,是未明道也,愈之行,虽不合时宜,然愈之所志,在明道义而已,道义明,虽不合时宜,亦何伤哉?

公言愈之行,以为非忠臣,忠臣,国之柱石也,吾何敢毁之?然愈以为忠臣,必自明道始,不明道,则忠臣何从出?公谓愈之行,非忠臣,是未明道也,愈之行,虽不合时宜,然愈之所志,在明道义而已,道义明,虽不合时宜,亦何伤哉?

公言愈之行,以为非贤者,贤者,国之栋梁也,吾何敢毁之?然愈以为贤者,必自明道始,不明道,则贤者何从出?公谓愈之行,非贤者,是未明道也,愈之行,虽不合时宜,然愈之所志,在明道义而已,道义明,虽不合时宜,亦何伤哉?

公之议,以为愈之行,非仁政、非忠臣、非贤者,愈以为,仁政、忠臣、贤者,必自明道始,不明道,则仁政、忠臣、贤者,何从出?愈之行,虽不合时宜,然愈之所志,在明道义而已,道义明,虽不合时宜,亦何伤哉?

尊敬的司马谏议大人:

我听闻您对我的行为提出了批评,我感到十分惊讶和惶恐,您的批评,认为我的行为有过错,我的过错,本就不需要您批评才能知晓,我听说古代的君子,不担心别人不了解自己,而是担心自己不了解别人,如今您以批评我的过错,我又有何可担忧的呢?我所作所为,虽然不符合时宜,但我的志向,只在阐明道义而已,道义明确,即使不符合时宜,又有什么关系呢?您把道义看得如此重要,而不把时宜看得那么重要,我怎能不敬重您呢?

您说我的行为不是仁政,仁政,是国家的宝贵财富,我怎么会敢毁谤它呢?我认为仁政,必须从阐明道义开始,不阐明道义,那么仁政从何而来?您认为我的行为不是仁政,这是因为我还没有阐明道义,我的行为,虽然不符合时宜,但我的志向,只在阐明道义而已,道义明确,即使不符合时宜,又有什么关系呢?

您说我的行为不是忠臣,忠臣,是国家的柱石,我怎么会敢毁谤它呢?我认为忠臣,必须从阐明道义开始,不阐明道义,那么忠臣从何而来?您认为我的行为不是忠臣,这是因为我还没有阐明道义,我的行为,虽然不符合时宜,但我的志向,只在阐明道义而已,道义明确,即使不符合时宜,又有什么关系呢?

您说我的行为不是贤者,贤者,是国家的栋梁,我怎么会敢毁谤它呢?我认为贤者,必须从阐明道义开始,不阐明道义,那么贤者从何而来?您认为我的行为不是贤者,这是因为我还没有阐明道义,我的行为,虽然不符合时宜,但我的志向,只在阐明道义而已,道义明确,即使不符合时宜,又有什么关系呢?

您的批评,认为我的行为不是仁政、不是忠臣、不是贤者,我认为,仁政、忠臣、贤者,必须从阐明道义开始,不阐明道义,那么仁政、忠臣、贤者,从何而来?我的行为,虽然不符合时宜,但我的志向,只在阐明道义而已,道义明确,即使不符合时宜,又有什么关系呢?

《答司马谏议书》是韩愈与司马光之间的一次思想交锋,展现了古代文人对于道义、仁政、忠臣、贤者等问题的深刻思考,通过这篇书信,我们可以看到韩愈坚定的信念和崇高的理想,以及他对古代君子品质的推崇,这篇书信不仅具有文学价值,更具有思想价值,对于我们今天的思考仍有启示意义。